Förderklassen auf dem Prüfstand

HfH-Round-Table

Oft hört man, die schulische Inklusion sei gescheitert. Die einen fordern deshalb wieder mehr separative Schulformen: Förderklassen sollen Ordnung ins System bringen. Andere suchen nach Lösungen, um die Regelschule tragfähiger zu machen – als eine «Schule für Alle». Am HfH-Round-Table vom 18. September 2025 unterzogen die Gäste beide Ansätze einem Faktencheck. Lesen Sie den Nachbericht.

Entlastung ist das Ziel. Sie ist «nur» als Anregung konzipiert, die Förderklassen-Initiative im Kanton Zürich. Und nun hat die Regierung den Auftrag bekommen, eine konkrete Umsetzungsvorlage auszuarbeiten. Das Grundanliegen der Initianten ist die Entlastung der Regelklassen: Störende Kinder sollen in kleinen Gruppen heilpädagogisch betreut und gefördert werden, so dass die anderen wieder in Ruhe lernen können. Diese Förderklassen sollen möglichst im gleichen Schulhaus angesiedelt sein, sowohl die Zuweisung als auch die Reintegration sollen damit niederschwellig stattfinden können. Und das Ganze soll kostenneutral umgesetzt werden.

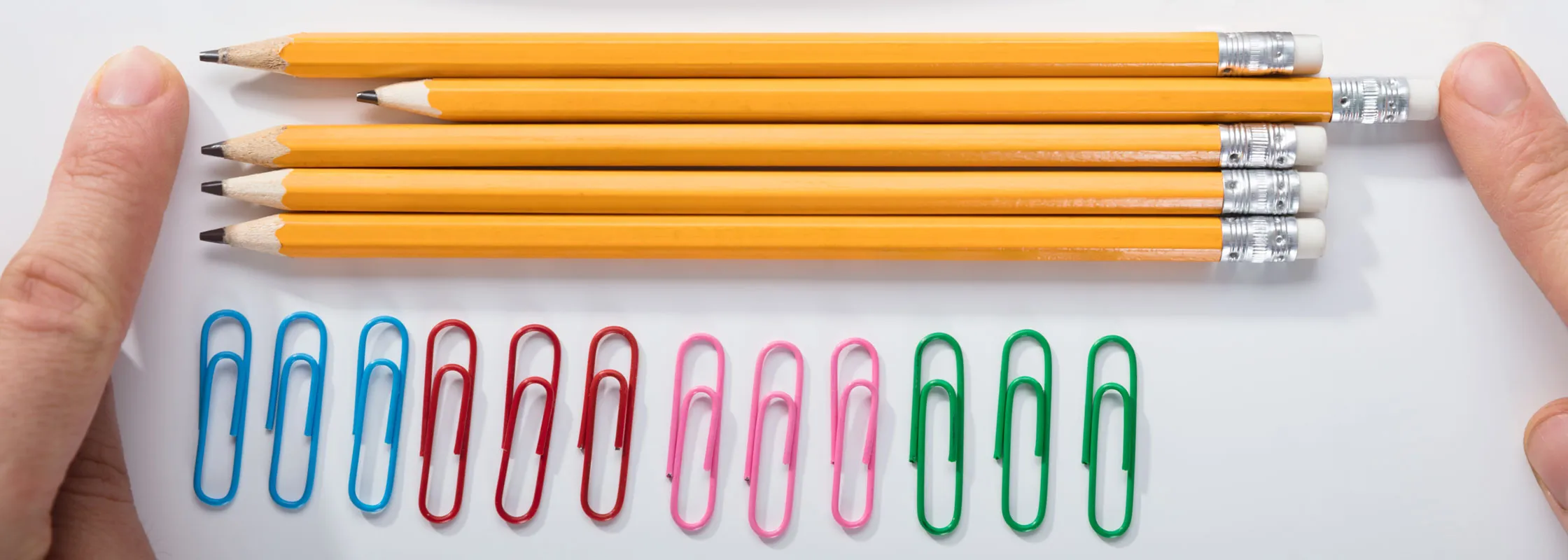

Beschreibung der Grafik

Die Förderklassen-Inititative enthält vier Elemente: Zielgruppe, Zuweisung, Umsetzung und Ressourcen.

- Die Zielgruppe sind Kinder, die auffälliges Verhalten zeigen; Schüler:innen, die kleinere Lerngruppen brauchen – und jedes Kind bei Bedarf.

- Die Zuweisung geschieht durch die Schulpflege. Das Kind bleibt mindestens ein Semester lang in der Förderklasse. Die Rückkehr in die Regelklasse soll ermöglicht werden.

- Die Umsetzung geschieht in einer Förderklasse, die durch eine ausgebildete Lehrperson geführt wird.

- Die Förderklassen sollen, wenn möglich, im gleichen Schulhaus geführt werden – und kostenneutral umgesetzt werden.

Störer raus – oder eben gerade nicht? «Es gibt an jeder Schule Kinder und Jugendliche, die von einer Förderklasse profitieren würden», ist Christoph Ziegler überzeugt. Er gehört zum Initiativ-Komitee, ist Sekundarschullehrer und Zürcher Kantonsrat. Doch die Ergebnisse aus der empirischen Forschung widersprechen Zieglers Behauptung, meint Dennis Hövel, Institutsleiter an der HfH: «Verhaltensauffällige Schüler:innen profitieren im sozial-emotionalen Bereich am meisten von nicht-belasteten Gleichaltrigen», fasst der Wissenschaftler die Befunde zusammen: «Dazu müssen sie aber in einer Regelklasse bleiben können». Ziegler hält dem entgegen, dass die Perspektive in der Schulpraxis eben eine andere sei: «Kinder, die andere massiv stören oder gar gefährden, belasten die Regelklassen zu stark. Sie brauchen einen engeren Beziehungsrahmen – und sollen diesen auch bekommen.»

Zielgruppe heterogen. Beatrix Kandil, Schulische Heilpädagogin an einer Kleinklasse in Schlieren, und Muriel Dogwiler, Leitung der Fachstelle Sonderpädagogik in Schlieren, sind auch dieser Überzeugung – distanzieren sich aber dennoch von der Förderklassen-Initiative. «Wir haben nicht einfach nur die zappeligen Kinder oder jene, die schlecht rechnen», erklärt Beatrix Kandil. «In unserer Kleinklasse sind Schüler:innen, die aufgrund einer komplexen Problematik im Lernen, Verhalten und Erleben einen ganz engen Rahmen und eine stabile Beziehung zu den Lehrpersonen brauchen.» Muriel Dogwiler fügt hinzu, dass sie sehr viel Sorgfalt in die Zusammensetzung dieser Kleinklasse setzen: «Das Gefüge muss stimmen, damit die Massnahme Wirkung zeigt.» Dabei gehe es nicht in erster Linie um die Entlastung der Regelklassen, sondern um eine entwicklungsorientierte Begleitung und Förderung dieser ausgewählten Kinder, so Dogwiler.

Video-Zusammenschnitt verschiedener Aussagen und Argumente aus dem HfH-Round-Table vom 18. September 2025: auf der linken Seite der Tisch «Wissenschaft und Verwaltung», rechts der Tisch «Praxis».

Zündstoff für Zusammenarbeit mit Familien. Im aktuellen Zürcher Schulsystem läuft die Zuweisung zu sonderpädagogischen Massnahmen konsensorientiert. Grundlage ist das Schulische Standortgespräch (SSG), bei welchem die Eltern und auch die Schüler:in selbst einbezogen werden, und zwar auf Augenhöhe. Entscheidungsinstanz ist die Schulleitung. Erst bei der Zuweisung zu einer Sonderschulung braucht es eine schulpsychologische Abklärung und einen Entscheid der Schulpflege. Kai Felkendorff, Dozent an der PHZH, meint, dass diese einvernehmliche Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie durch eine flächendeckende Wiedereinführung von Förderklassen – wie es die Initianten fordern – aufs Spiel gesetzt würde. «Machen wir uns nichts vor: Von den Eltern und Schüler:innen wird niemand Schlange stehen für einen Platz in einer Förderklasse», ist Felkendorff überzeugt, «da ist mächtig Zündstoff drin.»

Zuweisung hat Fallstricke. Auch für Dennis Hövel hat die Zuweisung eine gravierende Schlagseite: «Wir wissen aus der damaligen Zeit der Sonderklassen, wer überproportional häufig in einem separativen Setting landet: Knaben mit Migrationshintergrund, tiefem sozio-ökonomischem Status und nicht-deutscher Muttersprache.» Caroline Sahli Lozano von der PHBern hat die langfristigen Auswirkungen einer Sonderklassen-Beschulung erforscht. «Die Separation hat einen langen Schatten, der bis ins spätere Leben reicht», fasst die Forscherin ihre Befunde zusammen. «Das Sonderklassen-Label sorgt für schlechtere Chancen im Berufseinstieg und für weniger soziale Integration», so die Forscherin. Ihr klares Fazit: «Insgesamt sind diese Jugendlichen weniger erfolgreich und weniger zufrieden im Leben als vergleichbare Schüler:innen, die integriert beschult wurden.»

Ressourcen umlagern. Die Umsetzung der Förderklassen-Initiative soll gemäss der Initianten ohne finanzielle Mehrbelastung möglich sein. Philippe Dietiker, Abteilungsleiter Besondere Förderung am Volksschulamt Zürich, sagt dazu: «Es ist die Politik, die den Ressourcenrahmen für die Volksschule festgelegt. Wenn Förderklassen kostenneutral sein sollen, dann müssen Ressourcen umgelagert werden: Entweder auf Kosten der Klassengrösse von Regelklassen oder durch Abbau der Integrativen Förderung.» In Schlieren zum Beispiel, erklärt Muriel Dogwiler, alimentiere man die Stellenprozente für die Kleinklasse aus den Regelklassen, und nicht aus der Integrativen Förderung.

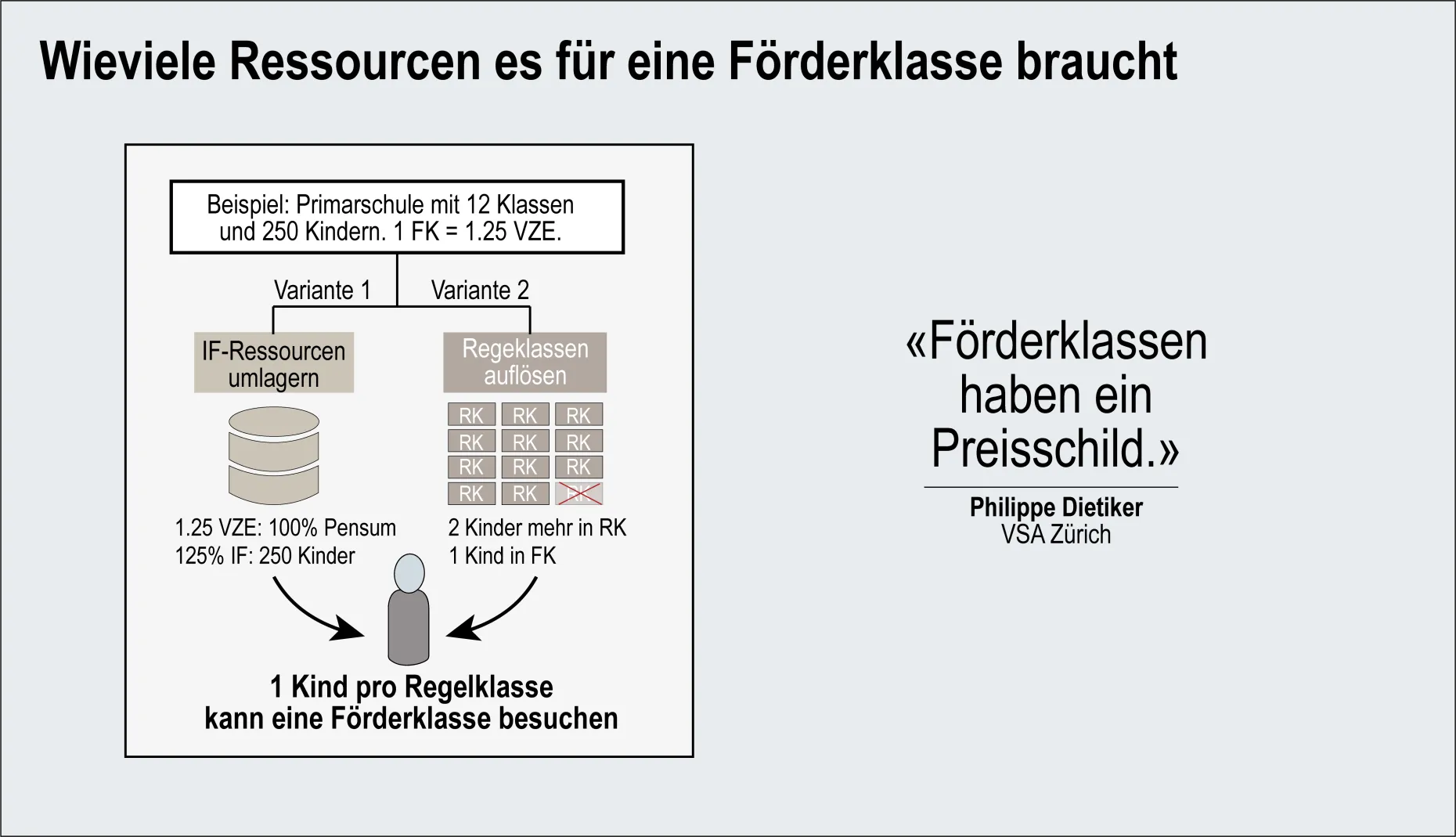

Beschreibung der Grafik

Wie viele Ressourcen braucht es für eine Kleinklasse? Die Grafik zeigt die Rechnung für eine Schule mit zwölf Klassen und 250 Kindern. Wenn diese Schule eine Förderklasse für zwölf Kinder einrichten will, braucht es eine heilpädagogische Fachperson, welche diese Klasse in einem vollen Pensum führt. Dafür berechnet man 1.25 Vollzeiteinheiten (VZE). Dabei gibt es zwei Varianten.

- Bei der ersten Variante werden die Ressourcen für die Integrative Förderung (IF) umgelagert bzw. für die Förderklassen eingesetzt.

- Bei der zweiten Variante löst man eine Regelklasse zugunsten einer Förderklasse auf. Wenn die Schule eine Klasse auflöst und auf elf Klassen reduziert, muss man die Kinder der aufgelösten Klasse auf die übrigen Klassen verteilen. Das ergibt in der Schlussrechnung für jede Regelklasse: Zwei Kinder kommen hinzu, dafür kann man ein Kind in die Förderklasse abgeben.

Politik gefordert. Die Rechnung zeigt klar: Unter dem Strich kann an einer mittelgrossen Schule maximal eine Schüler:in pro Regelklasse einer Förderklasse zugewiesen werden. Für Christoph Ziegler vom Initiativ-Komitee ist das aktuelle System der Ressourcenverteilung im Kanton Zürich zu wenig flexibel. «Das muss man ändern», fordert der Lehrer und Politiker: «Insgesamt hat es genügend Ressourcen im System, aber wir können sie nicht so bündeln, wie wir es für richtig halten.» Dem stimmt Philippe Dietiker zu, spielt den Ball aber wieder zurück: «Das zu ändern liegt in den Händen des Parlaments.» Für Cristina Schärer, Schulleiterin an der Schule Flaachtal und Vertretung des Verbandes der Schulleiter:innen (VSLZH) ist klar: «Jede Schule muss die verfügbaren Ressourcen so einsetzen können, wie es lokal für sie passt. Flächendeckend Förderklassen einzuführen, wie es in der Initiative gefordert ist, macht überhaupt keinen Sinn.»

Inklusive Haltung und Praxis. Am Round-Table wird klar: Die Schulen gehen ganz unterschiedlich mit ihren Belastungen um. Die Schule Kloten beispielsweise baut derzeit an jeder Schule ein Förderzentrum auf. Dort werden Kinder mit besonderem Förderbedarf temporär unterstützt. Maria López, Leiterin der Dienststelle Sonderpädagogik und verantwortlich für die Qualität dieser Konzeption, erklärt: «Uns ist es ganz wichtig, dass der Bezug zur Regelklasse erhalten bleibt. Deshalb arbeitet die Schulische Heilpädagogin des Förderzentrums immer auch direkt im Klassenunterricht.» Und im sonderpädagogischen Konzept von Kloten ist die inklusive Ausrichtung der Schule direkt operationalisiert: «Ein Kind muss unabhängig von seinem Förderbedarf und seinem Status mindestens zwei Drittel seiner Unterrichtszeit in der Regelklasse unterrichtet und gefördert werden», so López. Auch Katharina Johner, Schulleiterin in Winterthur, setzt diese inklusive Haltung konsequent in ihrem Team um: «Die Frage, ob das Kind in der Regelklasse am richtigen Ort ist, bindet sehr viel Energie. Deshalb wollen wir bei uns diese Frage gar nicht stellen – und setzen die Energie für die eigentliche pädagogische Arbeit ein.» Das bedeutet aber in der Konsequenz, dass belastete Lehrpersonen in anspruchsvollen Situationen auf Unterstützung zählen können. Für Katharina Johner heisst deshalb Schulentwicklung und Führungsarbeit in erster Linie: «Wir lassen niemanden allein!»

Lehrer:innenverband unterstützt inklusive Schule. Lena Fleisch, Präsidentin des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbandes (ZLV) weist deutlich darauf hin, dass die Belastungen in den Klassenzimmern zum Teil unhaltbar seien, nicht nur für Lehr- und Fachpersonen, sondern auch für die Kinder und Jugendlichen. «Wir stehen grundsätzlich hinter der inklusiven Ausrichtung unserer Volksschule. Es muss eine Schule für alle bleiben.» Das bedeute, dass es keine einheitliche Lösung für alle Schulen geben könne. «Es braucht kreative und angepasste Lösungen – aber auch Ressourcen für deren professionelle Umsetzung», so Fleisch.

Qualität der Arbeit zentral. Andrea Schweizer, Rektorin der PH Zürich, betont die Bedeutung einer funktionierenden Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team. «Eine inklusive Schule kann eine Lehrperson nicht allein aufbauen und pflegen, das geht nur gemeinsam. Deshalb fördern wir in der Ausbildung die Bereitschaft zur Zusammenarbeit», so Schweizer. Auch für Barbara Fäh, Rektorin der HfH, ist klar: «Das breite Wissen einer Regellehrperson muss mit dem spezialisierten Wissen der Heil- und Sonderpädagogik verbunden werden – so wie bei einem Reissverschluss.» Die beiden Rektorinnen ziehen eine positive Bilanz der Veranstaltung: «Die differenzierte Diskussion zeigt: Es kommt weniger auf die Schulform an, sondern vielmehr auf die Qualität der pädagogischen Arbeit. Und das gilt es zu vertiefen und weiterzuentwickeln, gemeinsam mit allen Akteur:innen», so Fäh.

«Auch am 8. HfH-Round-Table diskutieren wir aktuelle bildungspolitische Themen mit Akteuren aus Wissenschaft, Politik und Praxis», begrüsst Barbara Fäh, Rektorin der HfH, die rund 500 Gäste.

«Es ist wie beim Fussball: Wir spielen 90 Minuten», führt Moderator Dominik Gyseler die Teilnehmenden in den Abend ein.

«Nimm uns mal mit: Wie macht ihr das bei euch in Kloten mit den Förderzentren?», will Moderator Steff Aellig von Maria López am Praxistisch wissen.

«Die Schulen unterscheiden sich stark darin, wie viele Kinder eine sonderpädagogische Massnahme bekommen», berichtet Caroline Sahli Lozano von der PHBern aus ihrer neusten Studie.

«Ob und wie Inklusion an den Schulen umgesetzt wird, ist keine Frage der Wissenschaft, sondern eine politische Entscheidung», sagt Kai Felkendorff von der PH Zürich.

«Die Lösung, die für alle Schulen passt, gibt es nicht», ist Lena Fleisch vom Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV) überzeugt.

«Das Sounding Board sagt, wie die Diskussion an den beiden Tischen wirkt», erklärt Moderator Steff Aellig das abwechslungsreiche Setting.

«Das unflexible Ressourcensystem im Kanton Zürich muss man ändern», fordert Christoph Ziegler vom Initiativ-Komitee.

Neben den rund 140 Teilnehmenden vor Ort wird die Diskussion noch von 350 Online-Gästen verfolgt.

«Was ich Dich schon immer fragen wollte …» Beim Apéro sind die Expert:innen für alle ansprechbar.

«Wir sind ein Ort des fachlichen Austauschs sein und prägen den Diskurs», lautet das Credo der HfH-Rektorin Barbara Fäh. Das setzt sie auch um.

Diskussionsgäste und Sounding Board

Diskussionsgäste

- Maria López, Leiterin Dienststelle Sonderpädagogik, Schule Kloten

- Katharina Johner, Schulleiterin in Winterthur

- Beatrix Kandil, Schulische Heilpädagogin und Lehrerin an einer Kleinklasse, Schule Schlieren

- Muriel Dogwiler, Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, Stadt Schlieren

- Prof. Dr. Caroline Sahli Lozano, Leiterin Schwerpunktprogramm Inklusive Bildung, Pädagogische Hochschule Bern (PHBern)

- Philippe Dietiker, Leiter Abteilung Besondere Förderung, Volksschulamt Zürich

- Prof. Dr. Dennis Hövel, Leiter des Instituts für Verhalten, sozio-emotionale und psychomotorische Entwicklungsförderung, HfH

Sounding Board

- Prof. Dr. Barbara Fäh, Rektorin HfH

- Prof. Dr. Andrea Schweizer, Rektorin PH Zürich

- Kai Felkendorff, Dozent und Fachteamleiter Sonderpädagogik / Inklusive Bildung, PH Zürich

- Christoph Ziegler, Sekundarschullehrer und Kantonsrat GLP, Initiativkomitee «Förderklassen-Initiative»

- Lena Fleisch, Präsidentin Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV), Primarlehrerin

- Cristina Schärer, Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Zürich (VSLZH), Schulleiterin Schule Flaachtal

Organisation und Moderation

- Dr. Dominik Gyseler, HfH-Wissenschaftskommunikation

- Dr. Steff Aellig, HfH-Wissenschaftskommunikation

Der HfH-Round-Table vom 18. September 2025 «Förderklassen auf dem Prüfstand» wurde an der HfH in Zürich durchgeführt und online übertragen. Rund 500 Personen haben der Veranstaltung beigewohnt.

Autoren: Dominik Gyseler, Dr. und Steff Aellig, Dr., HfH-Wissenschaftskommunikation (September 2025).

Links

- Interview

Philippe Dietiker errechnet anhand eines Beispiels, wie die Ressourcenverteilung aussehen könnte.

- Thesen zur schulischen Inklusion

Stimmt oder stimmt nicht? Expert:innen bewerten Aussagen, die man immer wieder hört.